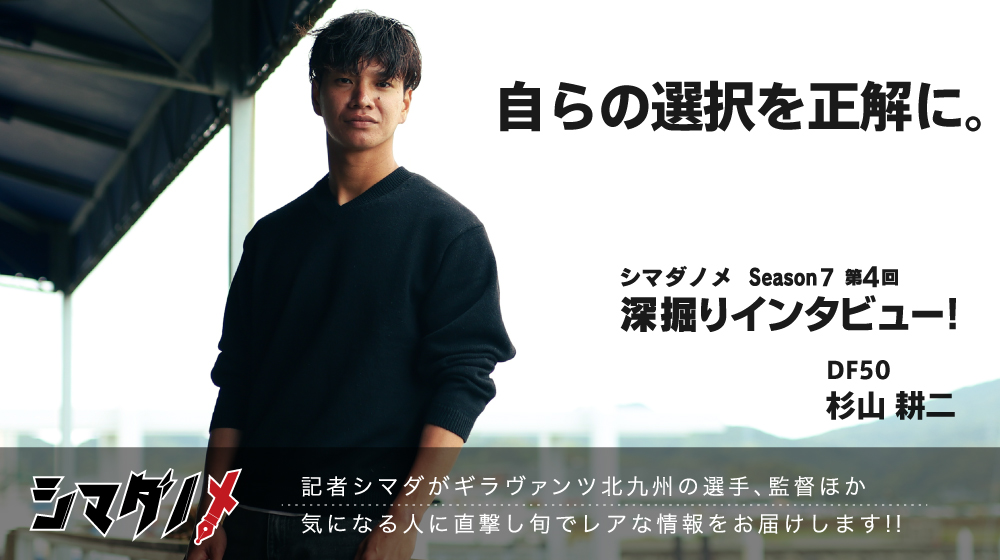

SHIMADANOMEシマダノメ

シマダノメ Season7

第4回 深掘りインタビュー

杉山耕二 選手

『シマダノメ 深堀りインタビュー』Season7の第4回目は加入2年目の杉山耕二選手の登場です。決して平坦とは言えない道を進みながらたどり着いた現在までの道程、そこで生まれた内なる変化について深掘りしてきました。

―趣味は?

結構、多趣味なほうですが、いまはキャンプですね。北九州はもちろん山口の方まで行きます。一緒に行くのはリッセイ(谷口璃成選手)が多いかな。

―ほかに興味があるのは?

おいしいものが好き。それを探すのが楽しいですね。一人で行くことが多いけれど、リッセイ、カオル(山脇樺織選手)、リュウキ(平原隆暉選手)と行くこともあります。年上のチームメイトはみんな家族持ちなので、独身の後輩と行くことが多くなります。そうなると、支払うのは僕になるわけで。だから一人行動が多くなる(笑)。僕は食事制限をしません。オフの時は食べたいものを食べる。

―現在、センターバックとして堅守を支えていますが、理想のセンターバック像は?

賢く、省エネで守れる選手を目指しています。情熱は一番大事にしたいと思っていますが、ロジック、効率はもっと高められる余地がある。賢く効率的に守るところを追求していかないと、レベルアップできないと考えているんです。

―具体的に理想とするプレーヤーはいますか?

旬は過ぎましたが、ブラジル代表として長くプレーしていたチアゴ・シウバ選手(現在40歳。ブラジルのフルミネンセでプレー)は好きな選手です。熱くもあるし、賢さもある。

―オランダ代表のフィルジル・ファン・ダイク選手は?

あの守り方はしたいけれども、あの身長と身体能力があってこその守り方だと思います。守る範囲というか、マスさん(増本浩平監督)が僕らに言う『丸』がすごく大きい選手で、確かに世界トップクラスのセンターバックだけれども、僕が目指すのは現実的ではないタイプの選手だと思います。

―今年も副キャプテンとしてゲームキャプテンを務めることがありますが、ピッチ入場の前にチームメイトと握手をするような独特なハイタッチをしますね。

僕が在籍していた早稲田大学のチームは一つになって同じ目標に向かう、という色がすごく強かった。試合に出られない選手、ケガで離脱している選手が当然出てくるわけですが、そういう選手たちとも試合前にハイタッチします。その時に「出られないお前たちの気持ちも背負ってピッチに立つよ、戦うよ」という意志表示がそういう形になった。それがプロになった今も続いている、ということです。

―昨季はリーグ戦36試合に出場。そこで学んだことがありますか?

選手としては初めてのJリーグ。それまではJFLが戦いの舞台だったので、個のレベルはJ3の方が間違いなく高くて、JFLでできていたのにできないことが多かった。より高いステージのリーグでプレーすることを目標としている中で、その基準が明確になりました。「J3でこのレベルだったら、J2、J1はこうだろうな」と、そのイメージの解像度が上がったことは大きな学びの一つです。

―JFLとJ3の一番の違いは?

マスさんはじめコーチングスタッフの方々がしっかりとチームとしてのオーガナイズを組む、やり方とか戦術、戦略をしっかり練った上で試合に臨むところで、そこの練度は大きく違った。それはたぶんそのほかのJ3チームもそうだと思いますが、試合に向かう中での相手の分析、セットプレーの整理を含めて、そこは大きく違うなと感じました。

―ほかには?

J3には個人の力で試合を決められる選手の質の高さがある。去年自分がセンターバックとして試合に出て相手FWに個の部分で上回られて失点したという場面も多かった。JFLでは局面で自分がやられたとか、自分のところから破られた、という感覚はほとんどなかったけれど、J3になると個の部分で、目に見える形でやられたことが多かったなと感じました。

―そこのアジャストは去年できましたか?

正直、できなかった。たくましく守れるようになった、と最後まで思うことはできませんでした。

―加入2年の今季、ここまでで個人的に成長したと思う部分はありますか?

加入2年目ということで、チームの戦術理解はすごく進んだ感覚があります。去年は求められていたけれどもできなかった部分、例えばクロス対応やディフェンスラインのスライドなど、マスさん常々『守れる丸』を大きくするという話をしてくださるのですが、その『丸』は去年に比べると、本当に少しずつではありますが、大きくなってきている感覚があります。

―増本監督は『丸』についてよくお話しされます。それは選手が持つプレーの幅、という意味合いもあるのでしょうか。

プレーの幅と言う意味も確かにあると思います。僕が今話した『丸』はシンプルに物理的に守ることができる範囲のことですが、それも含めてのことだと理解しています。

―今季のセンターバックのポジション争いについて、どう感じていますか。

間違いなく去年よりも競争のレベルは上がっていると感じます。その中で自分自身の良いところをしっかり出していかなければ、と感じています。

―自分の良いところ、とは?

コーチング、声掛けによってチームの空気をつくるところは去年から続けていることですし、そこは年齢的(現在27歳)なものもありますが、自分がリーダーシップをもっていかなければいけないということは今年に入ってより感じているところです。あとは、守れる範囲、守る時の距離、スピードといったモビリティーを強みとしてやっていきたいと思います。

―今年初めに「空気をつくる役割」についてお聞きしました。ここまでシーズンが経過して、そこに難しさを感じていますか?

1人だと限界があると思うので、仲間を巻き込んでいくことが大事。去年一緒にやったハルキ(井澤春輝選手)とかリンペイ(岡野凜平選手)は空気の重要性をきっと理解しているし、そこが勝敗を分けることも去年の経験を経て認識していると思います。そこに共通認識があることは大きいですし、そこの力をもっと僕がつくっていきたい、そういう力を最大限発揮していきたいと、すごく思っています。

―空気感とは「雰囲気を締める」と言った意味合いでしょうか。

はい。立ち上がりの5分、終わりの5分、得失点後の5分とか、要所で締めるべき時、得点が生まれそうな、あるいは失点しやすい時間帯があると思うので、そこで全員がアラートにその空気を感じ取れるかどうか。それを感じさせられるかどうか。そういう意味合いですね。

―チームメイトにそれを感じさせるのは、やはり言葉によって?

そうですね、声、それからふるまい、例えば手をたたくとか。あとはプレーの選択もあると思います。

―いまその役割がどの程度できていると感じているのでしょうか?

空気をつくろうというムーブメントを起こすことはできている。例えば、セットプレーからの失点は少ない方だと思いますが、それはそもそものチームとしてのオーガナイズがあり、また一人ひとりが失点しないように身体を張っている部分があり、それにプラスアルファ、空気の部分はすごく大きいと思っていて、全員の努力があった上で守れている、と個人的に感じています。

―今年の初めに話していた目標の一つに得点を挙げていましたね。いまはセンターバックの主にセットプレーでの得点は大きな評価対象となる流れになっていますからね。そして第7節のザスパクサツ群馬戦で加入後初ゴールを挙げました。あのゴールで何かが変わりましたか?

センターバックは活躍が見えづらいポジションだと思います。だからこそ可視化できる数字にはこだわる必要があると思っていて、群馬戦で「ゼロ」から「1」をつくれたことは大きなことで、「1」を取れたから次も取れる、とても前向きなエネルギーをあのゴールで持つことができました(※第17節の高知ユナイテッドFC戦で今季2ゴール目をゲット)。去年はあれだけチャンスがあった中で一つも決めきれなかったため、僕の中にモヤモヤしたものが残りました。サッカー選手である以上、目に見える結果でチームに貢献することはすごく大事ですが、去年はそういう貢献感みたいなものはそこまで強くなくて、チームを勝たせた、チームを導いた手ごたえがありませんでした。そういった意味で、群馬戦で久しぶりにゴールを決めて、結果的にチームが勝ったことで、サッカー選手として、目に見える結果がポジョションを問わず大事だと改めて感じることができました。

―去年、主にセットプレーのところで得点チャンスがありながら取れなかったことについて、どう振り返ったのでしょうか?

取れない、決まらないという感覚が1年を通してあったので、それが邪魔をする感覚がありました。取れない負のループに入ってしまうという。だから週の中頃に行われる5対5とか3対3とか、そういう細かいトレーニングにおいてもゴールを決め切ることへ意識するようになりました。そこでの成功体験の積み重ねが結局、試合のピッチで出ると、去年感じたので、今年はそれをすごく意識してここまで来ています。

―今季チームとして堅守という武器を備える一方で、得点力向上が一つの課題にもなっています。それこそ自らが点を取ることもそうですが、流れの中でどういう攻撃への関与ができるのか。それは主に配球の部分になると思いますが、そこに関して特に意識していることがありますか?

ゴールに、チャンスにつながる配球が本当に大事だし、それを求められていると思います。第8節のFC大阪戦で自陣からリュウキ(平原隆暉選手)への背後への1本のパスで決定機をつくったシーンがありましたが、ああいうパスは積極的に狙っていきたいと思っています。僕の隣にいるユウマ(辻岡佑真選手)はそういうプレーがすごく得意だと思うので、学ばせてもらっていますし、僕自身も攻撃面での貢献度をもっと高めなければ、と強く思っています。

―そういう一発のパスでシュートチャンスをつくることも大事ですが、相手の守備ブロックを崩すための隙をうかがう、隙が生まれるような状況をつくり出す、そういう粘り強いボールの動かし方もまた重要ですよね?

そうですね。サイドバックにパスをつけるタイミングと質はすごく大事。いかに早くサイドチェンジできるか、そこでのパスレシーブの速さが大事だと感じています。

―地味だけど、チャンスにつながった時の喜びもしっかりとある作業ですね。

当然、成功だけではなくて失敗もあります。ただ、去年から積み上げているからこそチームとしての練度も感じていますから、やりがいがでてきたし、うまくいけばやはりうれしい。

―クロス対応の難しさについて改めて教えてほしいのと、いまそこでどういう取り組みをしているのでしょうか。

スペースと人を守るところがすごく難しい。スペースだけを守っていたら結局、人に行かれてしまうし、人だけをケアしていたら守れる範囲が狭くなり、自分のところじゃなくてもほかのスペースのところでやられてしまうことが起こるので、そこのバランス感覚が難しい。ただ、去年よりも手ごたえをもってできているのは、例えばウチの右サイドからクロスが上がってくる時、センターバックの2人と左サイドバックがクロス対応する中で、距離感がすごく良くなった。その3人が自分の守るべきスペースを認知していることと、飛んで来たボールに強くチャレンジすることのバランスも良くなっていると思います。いまはシンンプルに相手にやられたとかポジショニングのミスは減ってきたと思います。そこに一つの手ごたえを感じています。

―先ほどの右サイドからクロスが上がってくるときに杉山選手の視野の外からゴール前に入ってくる選手への対応は非常に難しいですよね?

相手選手がいることを僕の後ろにいるユウマが声で伝えるのか、それともユウマ自身がその選手に対応するのか。それはボールがある位置に対して、それぞれの選手がどこを守れて、守れないのかの共通認識が出てきたことで役割分担がはっきりしてきた。「ここに来たら絶対にオレが守るよ、でも、そうじゃないときの対応はそっちだよね」というふうに役割と責任の所在が明確になってきた。そこがすごく整理された感じがします。

―少しプライベートの話を。早稲田大学卒業後に一般企業に就職したと聞きました。

僕は街の開発というデベロッパー的な仕事に興味があって就職活動をしていて、最終的に東海地方の企業に就職しました。将来的にそのエリアでの都市開発が進むだろう、そこにかかわりたい思いからです。でも実際に在籍したのは半年くらいでした。

―考えていた仕事とは違ったのでしょうか?

仕事の内容ではなくて、自分の中の問題。就職活動をする中でその企業とその仕事についての理解はしていましたが、どこか前向きになれない、考え込む時間がすごく長かった。

―それはサッカーへの心残りからでしょうか?

大学卒業後にサッカーをプレーできる可能性があったのに、なぜそっちを選択しなかったのか、という思い・後悔のようなものがありました。仮にサッカーの道が完全に閉ざされていたら働くしかないので、悩むこともなかったと思います。

―大学卒業時にJクラブからの誘いがあったのでしょうか?

僕の中で大学3年時にオファーがなかったらJクラブでプレーすることはあきらめようと思っていました。3年時にいくつかのチームで練習参加をさせていただいたのですが、大学4年時はコロナ渦で大学リーグも7月になってからの開催。その時点で正式なオファーがなかったので就職活動を進め、内定をいただいた。でも4年になってチームのキャプテンを務めたこともあって、そのシーズンのパフォーマンスが一番よく、そこでまた5つくらいのJクラブから練習参加を打診されていたのです。だから、就職後に悩んだ、後悔の念が出てきた、ということです。

―2021年、就職した企業を辞めて東京ユナイテッドFCでプレーすることになりました。その経緯は?

正確には就職した企業を辞めたのではなく休職扱いで9月に東京に戻っていました。そこで東京ユナイテッドの現代表である福田雅さんが、僕がもう一度サッカーの道でリスタートしようと考えているということを人づてに聞いて僕に連絡をくださって、話をさせていただきました。そこで、当時関東社会人1部リーグを戦っていた東京ユナイテッドFCでの練習参加を認めてもらいました。

―東京ユナイテッドFCでは練習参加のみで、選手登録はしなかったのでしょうか?

当初はそのつもりでしたが、公式戦でプレーすることも復帰を目指す上で大事なことだと思ったので選手登録はさせていただきました。でも、ブランクがあったのでケガが続いて、結局、試合に出ることはできませんでした。

―プレーができていない状況なのに2022年にファジアーノ岡山へ加入。

ケガから復帰した後、東京ユナイテッドの練習に参加しながら3つのJクラブの練習に参加させていただきました。いずれも大学4年時に僕に興味を示してくれたクラブで、僕がもう一度サッカーで挑戦したいと思っていることを人づてに知ってもらい、声をかけていただきました。だから、周りの人の支援があって、そういうトライが実現して、岡山に入ることができました。そういう人のつながりとサポートにはいまも深く感謝していて、その恩返しと言わないまでも、この先で何とかそういう縁を回せれば、と思っています。

―22年途中で岡山から東京武蔵野ユナイテッドFCに育成型期限付き移籍した経緯は?

岡山での試合出場は天皇杯での1試合のみ。しかもその試合はボランチとしてプレーしました。紅白戦にも出ることができない状況が続いていました。そもそも僕は一度就職していてブランクがあり約1年半試合から離れている状況。これでは選手としてやっていくのが難しいと感じて、特にセンターバックなのでリアクションが大事、試合勘が大事だと思っていたので、とにかく試合に出たい、試合に出ないとサッカー選手として終わってしまう、という焦りから移籍を決断しました。

―今の背番号「50」ですが、なぜその番号を?

岡山在籍時につけていた番号です。岡山でその番号を選ぶことにいくつかの理由があります。一つは、大学2年のころから「5番」をつけていたので、「5」という数字が好きだったこと。あとは僕が就職してからもう一度サッカーをやろうと決めた時に、クリアソン新宿(現在JFL)の岡本達也さんという方に家でご飯をご馳走になったりしながら話を聞いていただいていて、すごくお世話になったその岡本さんが付けているのが「50番」だった。あとは、当時つけることができる番号の中で最大の番号が「50」で、下からのスタートという意味もありました。それが気に入っていること、また岡山で思うような働きができなかった悔しさも忘れないようにとの意味も込めて、ギラヴァンツ北九州でも「50」を選びました。

―23年に岡山からの期限付き移籍でヴェルスパ大分でプレーすることになりましたが、その経緯は?

東京武蔵野ユナイテッドFCで半年間、試合でプレーすることができましたが、それでも岡山に戻ってプレーするというビジョンが持てなかったのでJFLの一つ上のカテゴリーであるJ3でプレーしてレベルアップを図ろうと考えました。でも、行き先が決まらず、そういう中で東京武蔵野ユナイテッドFCの選手としてプレーしていた僕に同じJFLのヴェルスパ大分が関心を持ってくれて誘っていただきました。求められている場所で1年間をプレーすることが僕にとっては大事だと思いました。ぎりぎりでJ3のチームに入り込んで出場機会を狙うよりも、JFLだけど僕のことを必要としてくれるヴェルスパ大分でJリーグ入りを賭けてチャレンジすることに大きな意味があるはずだと考えました。

―その当時、杉山選手は24歳。ヴェルスパ大分でのトライが自身のJリーグ入りの最後のチャンスととらえていたのでしょうか?

岡山との契約が翌年以降はないだろうと考えていたので、そういう意味ではヴェルスパ大分でJ昇格しないと、Jリーグでプレーすることは難しいだろうと考えていたので、強い覚悟で23年のJFLに臨みました。

―ヴェルスパ大分時代に何か自分の中で考え方や行動を変えましたか、あるいは振る舞いが変わりましたか?

それまでのサッカー人生の中で『後がない状況』でプレーすることがなかったので、だからこそ出る火事場のバカ力ではないけど、そういう特別な力が出せる、出ることをすごく感じて、練習での熱とか思いとかはかなり強いものがありました。JFLのチームだからこそ自分で変えられるものがあって、試合に出るため、試合に勝つための意見を監督や強化スタッフの方に出せる環境だったし、自分が目指すべき場所に行きたいという強い思いがあったからこそ、そこでの振る舞いやプレーの矢印もすごく強かったと思います。だからこそ個人的な結果に結び付いたんじゃないか。そこで得られた経験は大きかったと思います。

―火事場のバカ力は、現在も発揮されているのでしょうか?

サッカー界においては決して若いとは言えない27歳になり、毎年毎年が勝負だという感覚はあります。去年もそうだったし、今年はより一層、強くなっています。目に見えるJ2昇格への思いは強いですし、そこをいかにして表現できるかが僕にとってすごく大事なことだと感じながら日々を過ごしています。

―この先の目標はやはりJ1チームでプレーすることでしょうか?

まずはJ2。当時、地域リーグからJ2の岡山に行ってまったく通用せず、精神的にもかなり苦しみました。そういう意味で、一つずつ段階を踏んでステップアップしていくのが、自分らしさだと思うようになった。だからまずはJ2で。

―早稲田大学までの人生は順調だったと思いますが、その後はかなり苦労しながら進んできたように思います。

こんな自分もいるんだ、こんな形で力を発揮できるんだ、と新しい自分を発見することができたように思います。確かに大学を卒業するまでは安定志向が強い人間でした。だから就職もした。でもそれだけではなく、チャレンジングの姿勢というか、どうなるか分からないけれど自分を信じてその結果を自分でたぐり寄せるというか。思考法が『正解を選択する』というところから『自分の選択を正解にする』という方向にシフトしているように感じます。それはいろいろなことを経験したことでの変化だと思います。

―その思考法の変化はプレーにも表れるものでしょうか?

それはすごく思います。サッカー選手としてはそっちのほうが絶対にうまくいく。サッカー選手の思考法としてはそっちの方が適切だと最近は感じています。

―サッカーを辞めた後のビジョンは?

いまは、全然なくて、自分が目の前のことに真摯に誠実に向き合っていたら道は拓ける、とまではいかなくても、見えてくるものがあると思う。そしてそこに従おう、と思っています。ヴェルスパ大分の時も毎日毎日全力でやった先に結果がついてきた。ベストイレブンも取るぞと思って取ったわけではなくて、毎試合毎試合に全身全霊で向き合った結果がそこだった。そしてそれがギラヴァンツ北九州でのプレーにもつながった。そうした実体験をもとに、自分の思考が徐々に変化しているように感じます。もちろん、この先も変わることがあるのかもしれません。それも楽しみたいと思います。

文・島田徹 写真・筒井剛史

シマダノメ Archive

【深掘りインタビュー Season7】